產后恢復 娃不重你卻抱不動都怪該死的“媽媽手

這里說的“剁手”不僅指瘋狂購買母嬰用品,對于“媽媽手”患者來說,就像字面表達的,分分鐘都想把疼痛腫脹的手給剁掉。

對于尚未生育的人來說,這種疼痛也許有些抽象。“媽媽手”或者“姥姥手”,在臨床上又稱手腕部腱鞘炎或橈骨莖突腱鞘炎,其癥狀是不抱娃則已,只要一抱娃拇指外側骨突就疼痛,嚴重的甚至不抱娃時疼痛也能延續數月。

在橈骨兩側,有兩條控制拇指的肌腱。如果拇指經常用力,肌腱長期處于緊張狀態,慢慢就會出現攣縮。而腱鞘是肌腱的膜,具有固定、潤滑和肌腱的作用。

準媽媽在懷孕期間,由于內分泌水平變化會讓肌腱水腫,攣縮的肌腱與水腫的肌腱都會增加與腱鞘之間的摩擦,發生損傷性炎癥,導致腫脹。

在產后,媽媽經常抱孩子,拇指發力過多,肌腱勞損也會導致腱鞘發炎而疼痛,就是“媽媽手”的。

并非所有抱孩子的媽媽都會患上腱鞘炎,“媽媽手”主要是由于過度勞損及長期姿勢不良造成的。

比如說媽媽在抱娃的時候拇指過于內扣,擠乳時長期維持拇指過度伸展的姿勢,已經存在勞損卻又不好好休息,都會導致或加劇“媽媽手”的癥狀。

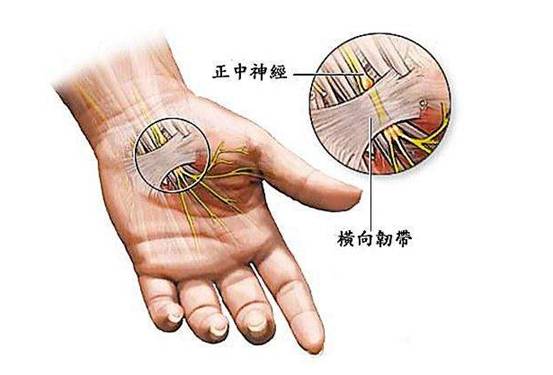

很多媽媽在孕期都曾經出現過橈側半邊手疼痛腫脹的情況,通常伴隨著手部發麻,但這種情況并不屬于“媽媽手”,而是另一種常見于準媽媽的癥狀——腕管綜合征(也有人叫它“鼠標手”)。

在孕期,由于受激素影響,準媽媽腕管處的橫向韌帶松弛,正中神經被水腫的周圍組織,便出現了手麻甚至疼痛。

“媽媽手”不僅給媽媽們帶來了疼痛的困擾,還會影響媽媽的生活,尤其是看著自己的寶寶萌得滴血卻沒辦法抱一抱,那叫一個抓心撓肝。對于還沒有患上“媽媽手”的新媽媽或準媽媽來說,防患于未然是奪么的重要。

為什么腱鞘炎被俗稱為“媽媽手”或“姥姥手”,而不是“爸爸手”、“姥爺手”呢?因為相對來說,女性的肌肉力量比男性要弱,抱娃對于一些沒有運動習慣的媽媽和姥姥來說,就已經算是耗費畢生精力了。

再加上媽媽和姥姥更容易對寶寶“愛不釋手”,一抱一整天是常有的事,累了也舍不得交給別人抱一抱,因此,腱鞘炎的患者多是女性,尤以新媽媽和新姥姥為首。

因此,在迎接寶寶到來之前,就應該要進行相應的肌力和肌耐力訓練,為將來的抱娃大業打好基礎。

長期戰斗在增肌減脂前線的人來說對“少量多次”這個詞一定不會陌生,實際上不僅僅在吃上要講究“少量多次”,這套方也適用于育兒。

當我們雙手懷抱重物時,胳膊很快就會酸痛不堪,這時候多數人會選擇將重物放下,稍作休息再繼續搬運。

但如果懷里抱著的是寶貝孩子,強大的力量就像給媽媽加滿了藍Buff,即使飽很久也感覺不到累。要是加上抱嬰手勢不正確,讓拇指和手腕過度發力,在長期的勞累下簡直雪上加霜。

所以,媽媽應該有意識地在抱孩子這項“訓練”中也加入間歇時間,或者與家人輪流照看孩子,好讓自己可以休息恢復。平時不妨讓爸爸多抱抱孩子,加強爸爸的存在感的同時也減輕自己的負擔。

由于“媽媽手”主要是用手過量造成的,所以適當的休息,放松勞損的部位是關鍵。對于已經患上腱鞘炎的媽媽來說,沒有比“休息”更有效的方案。

減少抱嬰時間的基礎上,還可以采用局部按摩、熱敷、彈性繃帶加壓以及抬高患側手腕的方法緩解疼痛。

值得注意的是,雖然嚴重的“媽媽手”會造成劇痛,臨床上也會選擇打封閉來迅速緩解難以的疼痛感,但對于哺乳期媽媽來說,激素類的藥物需要謹慎選擇。