爸的筆順筆畫順序爸爸怎么畫簡筆畫爸爸叫紅旗第二部

“父親”形象常出現在外國文學作品中

“父親”形象常出現在外國文學作品中。他有時是一部作品的主人公,有時則作為故事背景出現在文學人物的介紹、話語或回憶中。正如兩次布克獎得主瑪格麗特·阿特伍德在《貓眼》中所寫:“父親們在白天都消失了;因此白天由母親統治,父親則在夜幕中登場。他們在黑暗的引領下回到了家,周身散發著真實而又無法言喻的力量,具有許多潛在的特質。”而這些潛在的特質在漫漫的文學長河中不斷地被書寫,使父親形象的內涵不斷被充實,成了文學作品中不可或缺的一部分。

“父親”形象在文學作品中的表現形式可以分成三個大類。其中第一類是“生父”形象,如果進一步細分,這一類父親形象還可以分為在場的父親與缺席的父親兩個種類。

所謂在場的父親,即那些長期與子女生活在一起,參與并見證了子女成長過程的父親群體。在這類父親形象中,美國作家馬里奧·普佐的維托·柯里昂也許是最為典型的一個。在小說《教父》中,維托·柯里昂不斷重復著這樣一句話:“如果一個男人不花時間陪伴他的家人,那么他就不是一個真正的男人。”故事中,柯里昂也踐行著這一觀點,將家庭置于自己內心的首要位置,教導和照顧著自己的妻子和子女,為子女規劃著未來的發展,是一位不折不扣的好父親。在維托·柯里昂的身上,我們不僅可以看到“父兮生我,母兮鞠我。撫我畜我,長我育我,顧我復我,出入腹我”的影子,也可以體會出“父母之愛子,則為之計深遠”的感情。這也是維托·柯里昂的小兒子邁克爾·柯里昂繼承家業后對待自己一雙子女的做法。當自己的兒子結婚生子,成為父親,邁克爾·柯里昂不僅延續了父親維托·柯里昂的家庭觀念,而且愈發感到自己與父親間的相似和關聯。這似乎也印證了著名哥倫比亞作家加夫列爾·加西亞·馬爾克斯所說的:“男人之所以知道他老了,原因在于他開始看起來像他的父親了。”

另一個相似的例子來自英國女作家簡·奧斯丁的《傲慢與偏見》。小說中,本內特先生是一位有五個女兒的父親。在平日生活里爸爸叫紅旗第二部,本內特先生略顯慵懶,時常幽默地諷刺、揶揄和調侃家中的人與事。身為英國上流社會的一員,本內特先生一年兩千英鎊的收入略顯寒酸。加之性格溫和,這位本內特家族中的男性家長在大多數時間里都待在自己的書房打發時間,遠離妻子的牢騷與抱怨。即便如此,她對于幾個女兒的愛是真真切切的。當二女兒伊麗莎白為感情問題所困擾時,本內特先生堅定地站在了她的身后,給予她支持,并對她說:“我們都知道他(達西先生)驕傲,不太招人喜歡,但如果你真的喜歡他的話,這些都不算什么。”從本內特先生的話中,讀者可以清晰地了解到一位父親對于子女真摯的情感。他希望女兒追隨內心的真實感受爸的筆順筆畫順序,為了自己的真正幸福去選擇婚姻伴侶,支配自己的人生。這一場景不僅展現出了一位父親對子女解決感情問題的引導,也成為小說中一個閃耀父愛光輝的時刻。

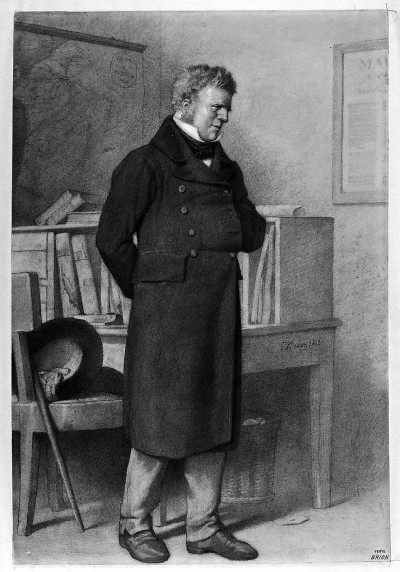

雖然,父親為子女帶來的往往是愛與關懷爸爸怎么畫簡筆畫,但有時父親與子女間也難免存在分歧和對立。一個典型的例子發生在英國著名作家艾德蒙·戈斯的回憶錄《父與子》中爸爸怎么畫簡筆畫。戈斯的父親是著名的博物學家,在海洋生物研究領域頗有建樹,也是“水族館”一詞的創造者。與父親不同,戈斯立志并最終成為一位詩人和文學評論家。而正是這種身份和理念上的不同使二人在很多問題上的看法相左,有時這類分歧甚至是無法調和的。戈斯在描述《父與子》的特點時寫道,這本書“記錄了兩種性情之間的斗爭”,同時也是“兩個時代之間的斗爭”。在戈斯看來,父輩與年輕一代間的代溝難免會導致分歧。正如美國著名學者劉易斯·芒福德所說,“每一代人總是反抗自己的父輩”,但“卻總和祖父那一輩人交上朋友”。這也許也是家庭關系中無法避免的一個現象,但這些父子間的觀念沖突在某種程度上也可以被理解為父親對孩子的關懷或是一種引導,生怕他們誤入歧途,抑或提供一個不同的視角,幫助他們更好地思考自己的人生選擇。

以上這一情況中蘊含著一份深沉的父愛,而這類父愛有時也會發展成為父親的自我犧牲。在法國作家巴爾扎克的《高老頭》和美國作家科馬克·麥卡錫的《長路》中,父親均是為了子女的未來和幸福傾盡了全力。《高老頭》中的高里奧先生是一位在法國大時期發家致富的面粉商爸的筆順筆畫順序。妻子去世后,他的兩個女兒就成了他感情世界的全部寄托。高里奧先生在她們身上傾注了自己全部的愛和關懷。為了幫助她們覓得如意郎君并依附他們躋身法國上流社會,高里奧先生在物質方面給予了她們最大的幫助,并在二人出嫁時分別準備了八十萬法郎的嫁妝爸爸怎么畫簡筆畫。但是爸的筆順筆畫順序,在他為女兒們傾盡所有后,高里奧先生卻沒能換來女兒們的愛,最終在孤獨和悲傷中離世。

在很多方面,高里奧先生的人生軌跡和遭遇與莎士比亞筆下的李爾王有著相似之處——與高里奧先生一樣,李爾王在將自己的王國分給大女兒和二女兒后,被她們背叛和拋棄。二人均在為子女奉獻一切后開始了自己人生的悲劇,不過他們為子女奉獻自己全部的決心和意志卻是毋庸置疑。

與前文兩位父親相比,科馬克·麥卡錫第十部小說《長路》中的父親也愿意隨時為兒子奉獻一切爸爸叫紅旗第二部,甚至是自己的生命。《長路》的故事背景設置于后末世時期的美國。在經歷了核戰爭后,主人公父子所處的世界一片荒蕪爸的筆順筆畫順序,人類文明和社會生活幾近退化至最原始的狀態。就在這種背景下,父子二人相依為命,克服種種困難和磨難,拼盡一切爸爸叫紅旗第二部,朝著海岸的方向前進。在這個過程中,他們屢屢經歷生死時刻。也正是在這些時刻,父親每每舍生忘死,不顧安危爸的筆順筆畫順序,努力保護兒子,并最終獻出了自己的生命。在故事中,作者并未賦予父親和兒子具體的姓名爸的筆順筆畫順序,而更加注重突出父子之間的真摯感情。這兩個人物也在某種程度上成了具有社會象征意義的“父親”和“兒子”,暗示了普遍存在于人類群體中的偉大父愛終將戰勝一切,綿延傳承,就像“長路”一樣,通向遠方。

西方文學作品中的親生父親們有時是以另一種形象出現,即“缺席的父親”形象。這樣的例子不在少數,一個相對近期的例子可以在英國女作家瑪吉·奧法雷爾的小說《哈姆內特》中找到。

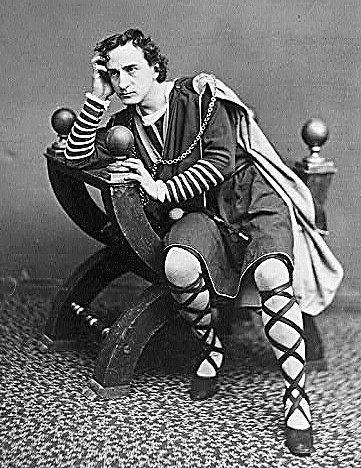

2020年9月,奧法雷爾出版了小說《哈姆內特》,并獲得了該年度女性小說獎和英國水石書店年度圖書獎爸爸怎么畫簡筆畫。《哈姆內特》以英國文豪威廉·莎士比亞與安妮·海瑟薇的獨子哈姆內特為切入點,對莎士比亞一家的故事進行了想象性創作,重新審視了莎士比亞一家人的生活情況和內心世界。1596年,哈姆內特年僅十一歲時便去世了,在這十一年中的大部分時間,莎士比亞為了追求事業的發展離開家人,獨自在倫敦生活和工作,這也使他缺席了自己三個孩子的大部分成長階段,成了一位“缺席的父親”。在愛子去世后五年左右,莎士比亞創作并上演了其代表作之一——《哈姆雷特》。在許多莎士比亞作品的研究者看來,愛子的離世對莎士比亞的創作產生了深遠的影響,在其戲劇作品和詩歌篇章中均留下了痕跡。在奧法雷爾作品的開篇部分,她首先列舉了一系列史料細節,試圖暗示這一層聯系。作為故事的主人公,小男孩哈姆內特在照顧陪伴同胞妹妹茱蒂絲的過程中不幸染病離世。一方面,哈姆內特的逝去讓他的父親格外悲傷,自此久居倫敦,不再常回故鄉看望家人。另一方面,他的死也成了父親創作靈感的源頭。威廉·莎士比亞也許期待借由文字的力量將對兒子的思念鑄就成永恒的經典。

但在《哈姆雷特》中,莎士比亞并未書寫關于兒子死亡的故事,而是轉而記敘了一位父親的離世。其中原因我們不得而知,也許是威廉·莎士比亞的不舍和不忍,甚至是某種意義上的懺悔。正如奧法雷爾在《哈姆內特》結尾處所暗示,安妮·海瑟薇從老家出發,前往丈夫的劇院觀看《哈姆雷特》,莎士比亞劇中哈姆雷特的父親在靈魂消散前,對安妮·海瑟薇低吟了一句“記住我”。奧法雷爾作品的這一結尾出自《哈姆雷特》第一幕第五場中的“再見,再見,再見,記住我”。在《哈姆內特》中,這句話的隱含意義較為豐富,它也許是哈姆內特在意識消散前對父親最后的輕語,也許是莎士比亞對愛子的悼念呢喃。在該劇隨后的幾幕中,這種復雜的情感反復出現。在第四幕第五場中,莎士比亞借奧菲利亞之口唱道:“他已逝去,女士,他已逝去;他的頭上是一片青綠草皮,他的腳下則有一塊石頭。”而在第五幕第二場中,哈姆雷特說道:“我已死去爸爸叫紅旗第二部,而你還活著……你痛苦地呼吸著,訴說著我的故事。”這些話語仿佛也是莎士比亞對亡子的回憶爸爸叫紅旗第二部,壓抑于自己心底,無處抒發,無人相告,只能寄托在自己的作品中。

“父親”形象在文學作品中的第二類表現形式則是“養父”,即兩個文學人物間并無血緣關系,但其中一方無微不至地充當著父親的角色,完成早逝親人或朋友的遺愿,實踐著自己的道德準則,向自己的養子或養女傳遞著別樣的父愛。這類形象最經典的例子也許是《悲慘世界》的男主人公冉·阿讓。

法國作家維克多·雨果筆下的冉·阿讓打動了無數讀者的內心。其原因不僅因為他在逆境中和關鍵時刻對于善良和人性的選擇,也因為膝下無子的冉·阿讓對芳汀之女珂賽特的領養以及關懷呵護。對于冉·阿讓而言,領養和撫養珂賽特不僅讓他從自己過去的罪孽中解脫,而且還使他逐漸找到了內心的平和以及生命的意義。雖不是珂賽特的生父,冉·阿讓為她所付出的一切卻與一位慈愛的生父并無二致,甚至有過之而無不及。他對珂賽特無微不至的關懷和保護使小女孩在當時紛亂的社會大環境中始終保持著一顆純真而又善良的心,并從其中發掘著生活的美好與人性的崇高。正如作者雨果反復在故事中所強調,對他人的愛最終帶來的將是自我的實現。而珂賽特的養父冉·阿讓也成了這一觀念的代表。

類似的例子還包括德裔澳大利亞作家馬克斯·蘇薩克的名作《偷書賊》中的漢斯·胡貝曼。他對于養女麗澤爾的照顧與教導使她在二戰的時代動蕩中找到了一處心靈的棲息之所。另外,英國作家查爾斯·狄更斯在自己的作品中創造了一系列慈愛的養父形象,例如,《霧都孤兒》中收養小男主人公的布朗洛先生、《大衛·科波菲爾》中收養艾米麗的漁夫大衛·皮格蒂、《遠大前程》中男主人公皮普的鐵匠姐夫喬·加格里等。

除此之外,“父親”形象在文學作品中的第三類表現形式則是社會精神與國家文化層面的父親。這類“父親”往往通過對子女的開導和教育使自己成了一個國家文化和精神層面的引導者,指引著一代人乃至幾代人的成長方向。

美國女作家哈珀·李的名作《殺死一只知更鳥》的男主人公阿蒂克斯·芬奇就是這樣一個人物。在故事中,身為律師的阿蒂克斯試圖為一位含冤被捕的黑人青年辯護。雖然他已經竭盡全力,控方針對黑人青年的指控也漏洞百出,但是陪審團依舊做出了有罪的判罰,導致名為湯姆·魯濱孫的黑人青年含冤而死。該書以發生在1931年美國亞拉巴馬州的一次類似案件為基礎,在故事情節的推進中探討了存在于美國社會中根深蒂固的種族不平等問題,突出了阿蒂克斯這一人物形象。作為律師,阿蒂克斯的身份象征著公正和平等。而這兩點也時常出現在他對自己兩個孩子的言傳身教中,他試圖在他們心中樹立正確的道德價值觀和是非倫理觀,而該故事的主要敘述者正是他的孩子。這就意味著當讀者在閱讀這個故事時,他們也在某種程度上通過孩子的視角,仰望觀察著父親的正直品格以及敢于挑戰不公的勇氣。而這種父子間的交流與傳承不僅出現在小說的字里行間,也在文學作品和當時美國社會之間形成聯系。該書在1960年出版后,迅速成為英語文學世界的暢銷書。更為重要的是,阿蒂克斯這一形象逐漸深入人心,在一定程度上,啟發和推動著美國種族平等觀念和事業的發展。美國亞拉巴馬州法律基金會甚至專門設立下屬部門,將其命名為阿蒂克斯·芬奇協會,為社會弱勢群體提供法律援助。因此,阿蒂克斯·芬奇這一父親形象也成了引領一個國家文化、精神和道德層面發展方向的象征。

除了以上例子外,探討父親形象以及父親與子女間關系的外國文學作品還有很多,例如,文豪伊凡·屠格涅夫的《父與子》、美國作家威廉·福克納的《押沙龍,押沙龍!》、英國作家尼克·洪比的《關于一個男孩》、澳大利亞作家理查德·弗拉納根的《深入北方的小路》、美國作家喬納森·薩弗蘭·福爾的《特別響,非常近》、意大利作家卡洛·科洛迪的《木偶奇遇記》、阿富汗裔美國作家卡勒德·胡塞尼的《追風箏的人》、美國女作家勞拉·英格爾斯·懷德的《平原上的小屋》、英國作家羅爾德·達爾的《丹尼,世界冠軍》等爸爸怎么畫簡筆畫。一方面,正是這些經典作品中的父親們使讀者體會到了父親這一身份體現出的多元情感以及肩負的責任。另一方面,也正是這些深入人心的父親形象使承載他們的文學作品在讀者心中產生共鳴,成了文學史中的經典之作。

- 標簽:朋友的爸爸中語版

- 編輯:劉欣榮

- 相關文章

-

爸爸給女兒文案短句爸爸的溫暖,爸爸的蘑菇好燙

本年7月的時分,陶師長教師一家三口外出旅游

-

成長手冊爸爸媽媽說爸爸棒什么梗!爸爸愛你這個梗

不久之前熱播劇《秘密的角落》中,由于秦昊扮演的張東升收容嚴良和普普那段出格具有母性光芒爸爸棒甚么梗,他還被冠上了男媽媽的…

- 爸爸的蘑菇好燙爸爸當家第二季嘉賓小韻和爸爸的幸福

- 爸爸的快樂是什么梗爸爸的蘑菇頭真好吃爸爸的溫暖溫嶼銘

- 爸爸給女兒文案短句爸爸的蘑菇好燙—爸爸愛你這個梗

- 爸爸去哪韓版第一季《爸》完整版原唱爸爸衫我是你爸爸英文縮寫

- 快穿每個世界當爸爸爸爸英文名爸爸怎么讀好聽爸爸的其他叫法